Planifier son année

Janvier vient de se terminer, le délai légal pour oublier ses résolutions de début d'année. Il est donc temps de se pencher sur son année sans la pression des promesses du jour de l'an qui ne passent pas le cap du 15. Le début d'

Janvier vient de se terminer, le délai légal pour oublier ses résolutions de début d'année. Il est donc temps de se pencher sur son année sans la pression des promesses du jour de l'an qui ne passent pas le cap du 15. Le début d'

Pour la cinquième année consécutive (2021, 2022, 2023, 2024), je vous partage quelques petites choses de mon quotidien. Rien de plus. 1. J'ai repris en main la création de contenus pour le blog et le podcast. 2. J'avais prévu 2500km à vélo cette année, je n&

Je découvre cette semaine, grâce à cette vidéo de LoKan Sardari, Bevel, l'application qui donne à Apple Santé une dimension que je ne soupçonnais pas. Comme vous l’avez compris, exclusivement dédiée au monde Apple, elle utilise les données collectées par Apple Santé pour les présenter et les

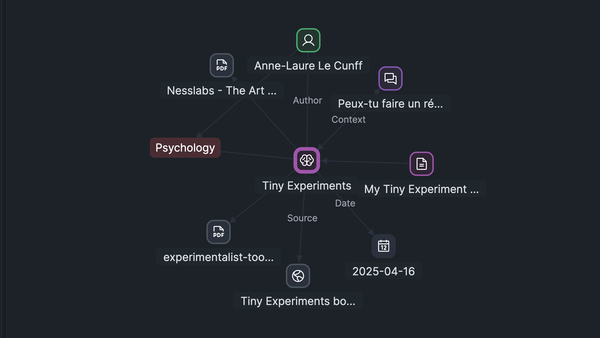

Aujourd’hui on parle de mes petites expérimentations pour créer du contenu. Une expérimentation qui est l'application du livre d'Anne-Laure Le Cunff, Tiny Experiments. Notes et liens Notes et liens * Nesslabs le site d’Anne-Laure Le Cunff * Le livre en anglais : Tiny Experiments * Le livre en

J'ai découvert le podcast Emotions grâce au classement Apple de 2025 des podcasts les plus écoutés en France. Ce podcast est animé par Marie Misset, avec un nouvel épisode toutes les deux semaines. Comme son nom l'indique, il traite de nos émotions au travers d'

Contrairement à beaucoup de langues, le grec ancien a deux mots pour décrire le temps : Chronos et Kairos. Chronos décrit le temps dénombrable, la quantité de temps qui s'écoule. Vous connaissez certainement la représentation de Tim Urban de la durée de la vie sous forme de petits carrés

Il y a tout juste deux ans, j'ouvrais un compte Kagi Search, le moteur de recherche de Kagi. Depuis ce jour, il n'a plus quitté mes appareils. Aujourd'hui, avec la sortie du dernier outil de la galaxie Kagi, Kagi News, j'avais envie

Guillaume Vendé dans sa capsule sonore de ce matin (La voix de Guillaume S5E44) parlait de sa difficulté à trouver la motivation nécessaire pour persévérer dans une activité physique. Il est loin d'être le seul, je suis moi-même l'antithèse de la bigorexie. Au fil des années,

Je prends des notes depuis toujours, mais c’est seulement récemment que j'ai pris conscience que je ne le faisais ni pour la bonne raison ni de la bonne façon. Cette prise de conscience a pris naissance lorsque j’ai découvert les concepts de PKM, Zettlekasten, Second Brain

Anne-Laure Le Cunff était l'invitée du numéro 957 du podcast de Chris Williamson, Modern Wisdom. Une interview qui m'a permis de retrouver les grands thèmes des articles du blog d’Anne-Laure, Nesslabs, et surtout de son livre Tiny Experiments. Terminé il y a quelques semaines, c&

Je n'écoute pas tous les épisodes de Génération Do It Yourself, le podcast de Matthieu Stefani. Sans retirer le mérite à la compétence d'interviewer de Matthieu, il faut bien dire que la qualité de l'épisode est très dépendante de celle de l'invité.

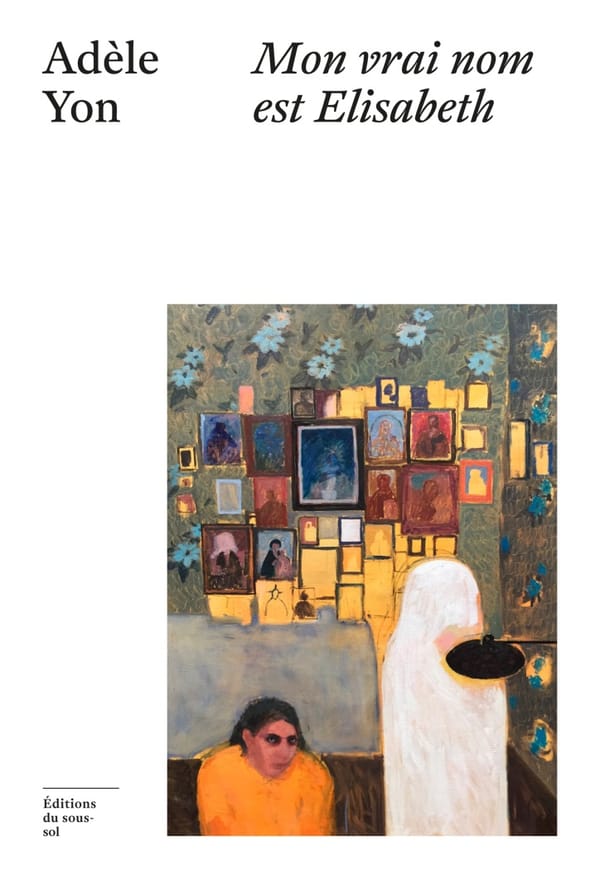

J'ai lu très peu de livres depuis le début de l'année, il y a des périodes comme ça. À défaut de quantité, je me suis rattrapé sur la qualité, en particulier avec ce livre d'Adèle Yon : Mon vrai nom est Elisabeth. Plus qu'

Photo

Je suis dans le RER qui me conduit à Paris. Comme souvent le samedi je vais tenter de faire quelques photos. Le Fuji 35 f/1.4 vissé sur mon XH2s, je suis prêt pour une séance de street photo pleine de promesses. Pourtant, bien souvent, cet enthousiasme est douché

Tech

Depuis quelques temps, un nouveau type d'outils de prise de notes devient de plus en plus populaire. Ils tentent de prendre le meilleur des deux mondes, les outils classiques comme Obsidian et les outils structurés comme Notion. Que vaut Obsidian face à ces nouveaux venus ? Je tente d&

Tech

Matt Birchler est certainement l'un des auteurs/youtubeurs/podcasteurs que je suis le plus assidument depuis plusieurs années. Son blog, Birchtree, est un vrai blog. J'entends par là un fil de publication continu et régulier riche d'informations. C'est lui qui m'

Tech

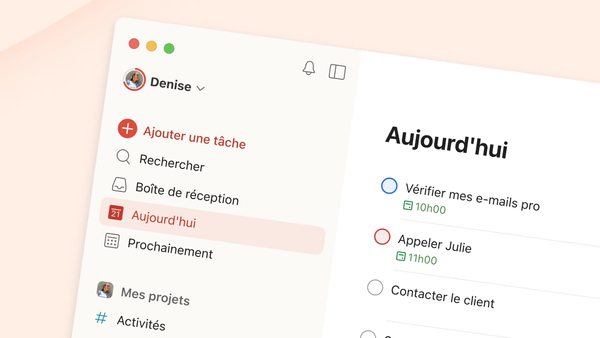

Il y a quelques semaines, je listais les critères qui me paraissaient indispensables pour le gestionnaire de tâches parfait. J'avais volontairement mentionné aucun outil. Je vous présente mon choix en vidéo, Omnifocus. Une seconde vidéo sur la chaîne YouTube de eiffair.fr qui me donne envie d'

Tech

Dans le carré magique des outils d’organisation, nous ne leur donnons pas tous la même attention. Si les gestionnaires de mails et de calendrier sont généralement maîtrisés par tous, cela se complique un peu avec les gestionnaires de notes. Plus pour des raisons de pratique que de choix d’

Tech

Mon système pour écrire mes articles de blog peut paraître un peu complexe. En réalité, il s'est enrichi au fil du temps avec l'arrivée de nouveaux outils dans ma panoplie. J'aurais pu décrire tout cela dans un article, mais le plus simple était de

Photo

A la faveur d’une conversation avec Gregory qui tentait de me convaincre d'acheter un Contax T2 , j'ai finalement ressorti mon Olympus Mju II qui dormait au fond de mon sac depuis des mois. La Portra 400 y était installée depuis presque deux ans et avait

Lifestyle

Je dois l'avouer, j'ai piqué cette idée à Matt Birchler. Il est une grande source d'inspiration pour ce blog, c'est en voyant le sien que j'ai franchi le pas vers Ghost. En vrac, et parce que le podcast est un

Blog

Le traditionnel bilan en 50 lignes est de retour. Je m’aperçois qu’il aura été plus difficile à faire que les années précédentes. La faute à un esprit bien trop occupé par le travail. 1. J’ai fait encadrer deux petits Magnum Square Prints que j’avais dans une

Photo

Note préliminaire : cet article ne vous rendra pas aussi talentueux que Harry Gruyaert. Reproduire le style de ces photos ne suffit pas, hélas. Le seul conseil pour y arriver : ne lisez pas cet article, mais sortez photographier à la place. Il y a quelques jours, l'algorithme de YouTube

Blog

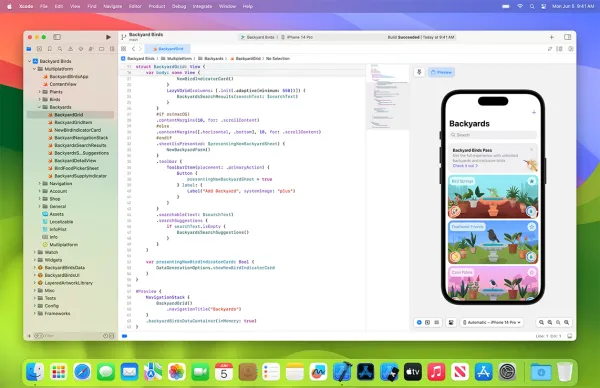

Il y a tout juste trois ans, j’ai commencé à apprendre à développer sur iOS. J’avais déjà des notions de base de développement que je n’avais plus exploitées depuis très longtemps. Les ressources pour apprendre le développement sont nombreuses, accessibles et gratuites pour la plupart. J’ai

Podcast

Aujourd’hui on parle entre autres de blog, de photo, de café, d'organisation personnelle, et de sport. Notes et liens Articles * The now page movement - Nownownow * Energie où es-tu ? - Valkann * Aristotle: How to live a good live - Ralph Ammer * Edmund Husserl: Consciousness - Ralph Ammer